嘉宾摘要(中篇)-2018基因编辑与基因治疗研讨会

5月17到18日在上海杨浦区小南国花园酒店,生物谷将举办2018基因编辑与基因治疗国际研讨会,邀请国内外一线专家, 临床医生深入研讨,推动交流与合作。以下是部分嘉宾的摘要。

谢震

清华大学

谢震,现任清华信息科学与技术国家实验室,

生物信息学研究部,清华大学合成与

系统生物学中心,研究员。2006年获美国内华达大学生物学博士。分别于2006年至2010年在哈佛大学系统生物学中心,2010年至2011年在麻省理工学院生物工程系、计算机与人工智能实验室从事博士后研究。2011年入选国家首批”青年千人”计划。自2013年担任Quantitative Biology杂志Assistant Editor-in-Chief。第五届农业转基因生物安全委员会委员。主要从事医学合成生物学研究,及其在

基因治疗、细胞治疗应用中的关键技术研究。在Science、Nature子刊、PNAS等杂志发表20余篇论文,申请中国和国际专利8项。

演讲题目:

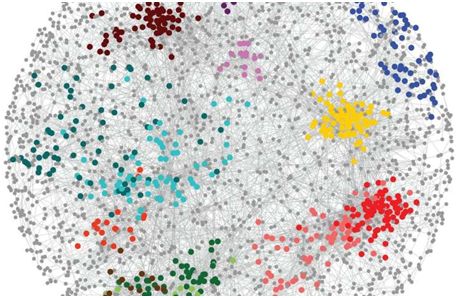

CRISPR-Cas9双敲系统对BRAFV600E型黑色素瘤细胞耐药性的基因相互作用研究BRAFV600E型的突变普遍存在于黑色素瘤患者中,带有这种突变型的患者较其他黑色素瘤患者,平均生存期较短。尽管维罗菲尼被广泛应用于治疗该型突变的黑色素瘤患者,也有一定临床效果,然而,BRAFV600E型突变的黑色素瘤细胞最终会产生维罗菲尼耐药机制,导致其在患者体内复发。目前,对于耐药性的高通量基因相互作用的筛选工作仍然欠缺。由此,我们建立了一套基于CRSIPR-Cas9的,含有42732个敲除质粒,针对3528个基因对的双敲筛选系统,运用于在黑色素瘤细胞系A375中筛选出有潜在临床价值的抗维罗菲尼耐药性的小分子药物组合。我们也以特定的组合型功能模块为根据,对耦合功能模块内的基因对的维罗菲尼耐药行为进行了规律分析。总之,我们建立的高通量筛选平台有助于揭示

黑色素瘤细胞对维罗菲尼产生耐药过程中的基因相互作用关系,对于生物医药研究及基础科学机理研究都有促进作用。

丁秋蓉

中科院上海生命科学研究院

中科院上海生命科学研究院研究员,获国家青年千人计划、上海浦江人才等资助。2010-2014年在哈佛大学

干细胞研究所、

干细胞与再生生物学系从事博士后研究。主要研究方向为多能

干细胞的肝脏定向分化、疾病模拟和

基因治疗方案研究。先后承担科技部重大专项、国自然面上等研究课题。近年来在Cell Stem Cell、Circ Res、Cell Res、Mol Ther等发表第一或通讯作者文章多篇,研究成果分别获选美国心血管学会评选的2014年心血管领域十大进展,Circulation Research杂志2014年度最佳论文和Cell Stem Cell杂志2013年度最佳论文。

演讲题目:

基因编辑大规模筛选在多能干细胞肝向分化和肝脏再生研究中的应用基因组编辑技术的飞速发展,尤其是近年来CRISPR/Cas9基因组编辑体系的出现,使得研究人员能高效地在

细胞株和动物模型中对基因组进行精确编辑,并进行大规模

遗传筛选。利用CRISPR体系,同时结合报告基因系统,我们针对人多能干细胞肝向分化中的调控因子进行了大规模筛选,鉴定出若干基因在人多能干细胞体外定向分化为肝脏样细胞过程中起调节作用。并根据筛选出的调节基因及其相关功能提示,进一步进行了有针对性的化合物文库筛选,发现有效的小分子抑制剂能显著促进多能

干细胞的肝向分化。同时,我们建立了CRISPR体内高效肝脏靶向体系,并进一步用于大规模筛选参与肝脏再生过程中的调节分子。我们的研究提示了基于CRISPR平台的大规模筛选系统在体内和体外生物过程研究中的应用价值。

王宇

中国科学院动物研究所

王宇博士,中国科学院动物研究所研究员,中国科学院 “百人计划”引进国外杰出人才,干细胞与生殖生物学国家重点实验室干细胞与小分子调控实验室PI,中国科学院大学存济医学院岗位教授。2004年本科毕业于中国科学技术大学,2010年博士毕业于哈佛大学化学与化学生物学系,师从Hedgehog信号通路领域的奠基人之一Andrew P. McMahon教授,此后于哈佛大学和威斯康辛大学麦迪逊分校分别做博士后研究,分别师从于主导开发出两个上市原创药的Lee L. Rubin教授和人类干细胞领域的开创者之一James A. Thomson教授。王宇实验室专注于小分子药物和

干细胞生物学两个领域的融合交叉研究,我们致力于应用药物发现的技术发现

再生医学和癌症的新机制、新靶点,进而开发新药物。同时,他们对于开发新颖有趣的化学生物学技术有浓厚兴趣。 先后获得国家自然科学基金、科技部重大科学研究计划、中科院“百人计划”等多个项目支持。有多篇论文发表于综合类一流杂志如PNAS、eLife和专业类一流杂志如JACS、Nucleic Acids Research、Cell Chemical Biology、ACS Chemical Biology、Current Opinion in Cell Biology,另外持有2个关于蛋白标记、药物筛选技术、候选药物分子结构的国际PCT及美国国家专利。其中一个专利已于2010年授权全球领袖药企之一Genentech非独占性使用。

演讲题目: 药物控制的CRISPR/Cas9系统

基因在时空上的正确表达及其精密有序的调控是细胞生长、增殖、分化、衰老及凋亡等重要生理过程有序进行的前提和基础。相应的,通过可控的方式,从分子水平实现对基因功能的精确操控对于实现对生物学机制更精确的解析和更可控更安全的临床应用都有极为重要的意义。

王宇研究组致力于通过化学生物学手段发展新颖有用的分子和

细胞生物学工具。他们提出通过在CRISPR/Cas9系统上嫁接雌激素受体元件(ERT2),使其在细胞内的核定位受到小分子药物4-羟他莫昔芬(4OHT)的调控,从而建立一种药物诱导型的CRISPR/Cas9技术(HIT,Hybrid drug Inducible CRISPR/Cas9 Technologies),从分子水平更加灵活准确的操控功能事件。他们从转录激活系统入手,对多种技术方案经过一系列优化、改造、对比之后,建立了一套低本底、高效率的药物诱导系统(HIT-SunTag)。在此基础上,他们又利用不同长度的sgRNAs可以选择性引导Cas9蛋白结合和剪切靶DNA的特性,建立了一套可以同时实现药物诱导的基因组编辑和转录激活的系统(HIT2,寓意 “一箭双雕”)。和现有的多种药物诱导系统对比,HIT-SunTag和 HIT2系统呈现出更低本底、更高效率、更高药物选择特异性、以及可逆性及快速应答等多方面优势。并且其设计思路可以拓展到异种Cas9以及TALE。这些系统的建立,为更加灵活多样、精准可控地编辑和调控基因功能,从而在解析关键生物学事件中实现更高时空“分辨率”提供了强大的技术工具,进而综合发挥小分子药物和

基因治疗手段的优势,面向临床应用提供了更多的潜能。

杨辉

中科院神经所

杨辉,中科院上海神经所研究员,博士生导师,国家青年千人基金、优秀青年科学基金获得者。实验室致力于基因编辑技术的开发及其在疾病动物模型建立和疾病治疗中的应用。研究成果以第一作者或通讯作者形式主要发表在Cell、Nature,Nature Neuroscience, Cell Research, Genome Biology 等国际学术刊物上,论文他引3000余次。曾为Nature、Cell Research、Genome Biology等期刊审稿。

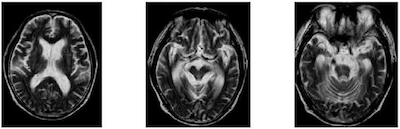

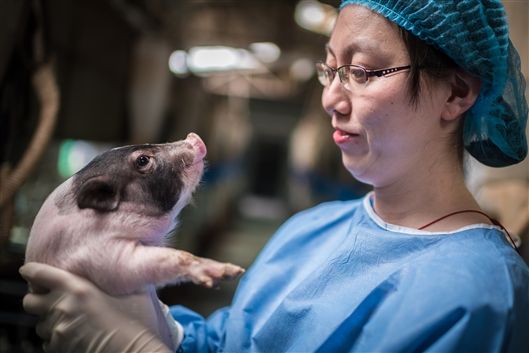

演讲题目: 基因编辑在疾病模型建立及疾病治疗中的应用

基因修饰动物是研究在发育和疾病中基因功能的重要工具。CRISPR/Cas9系统有效的应用于构建基因敲除和敲入小鼠。然而,该方法获得的基因修饰动物存在严重的嵌合体现象,即动物个体的一部分细胞被基因编辑,而另一部分则没有。通过交配方法获得纯合的基因敲除小鼠需要很长的时间和花费,这在获得多基因敲除小鼠中尤为明显。而由于猴子的生殖周期长(4-5年性成熟,半年怀孕期),生殖能力低(单胎动物),通过交配方法来获得纯合突变的基因修饰猴则需要更长的时间和花费。为此,我们通过优化CRISPR/Cas9系统,成功的在第一代就获得了单基因或多基因功能完全敲除的小鼠及猴,可以直接用于表型分析,极大促进了非人灵长类动物模型的建立及其在脑科学及脑疾病中的研究。同时我们设计了一种同源介导末端接合(HMEJ)策略,可以在分裂和非分裂细胞中均实现精确且高效的基因整合。更重要的是,在小鼠和猴子胚胎或者体内的肝细胞和神经元中,该方法的效率均远高于以HR、NHEJ和MMEJ为基础的策略。因此,这种HMEJ策略可能具有多种运用性,譬如基因编辑来获得动物模型以及靶向

基因治疗。

通过上述几种方法,我们可以有效的在猴中获得各种基因修饰猴模型。近期,我们目标获得的疾病猴模型包括PD,AD,ALS,DMD,RP,AS等,工具猴模型包括光

遗传猴,各种神经元特异的Cre猴等。这些猴模型的建立将极大促进我们对人类疾病的了解和治愈。

此外,我们也致力于各种CRISPR相关工具的开发及优化,包括CRISPR激活系统,CRISPR标记系统,CRISPR介导的成体治疗等等。

基因君官网

基因君官网