2018年4月29日/生物谷BIOON/—不论是蠕虫、人类还是蓝鲸,所有的多细胞生物都是从单个细胞卵子开始的。这个细胞产生形成有机体所需的许多其他的细胞,而且每个新的细胞都是在合适的时间在合适的位置上产生的,从而通过与它的相邻细胞进行合作而精确地发挥它的功能。这一壮举是自然界中最引人注目的成就之一,而且尽管经过了几十年的研究,生物学家们还是对这一过程知之甚少。

如今,在三项具有里程碑意义的研究中,来自美国哈佛医学院和哈佛大学的研究人员报道他们如何系统性地对发育中的斑马鱼和热带爪蟾(Xenopus tropicalis)胚胎内的每个细胞进行分析,从而确定揭示单个细胞如何形成一个完整有机体的路线图。

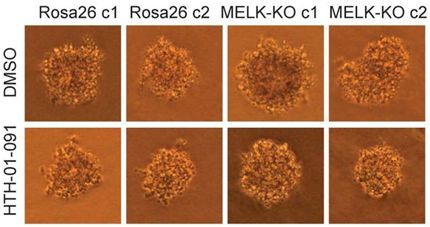

斑马鱼胚胎,图片来自Fengzhu Xiong and Sean G. Megason/HMS。

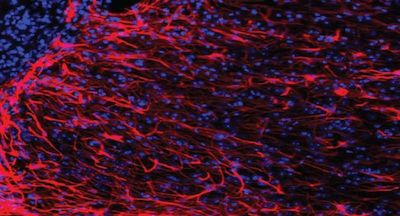

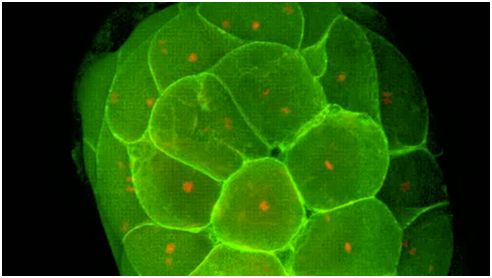

这些研究人员利用单细胞测序技术追踪了胚胎生命的最初24小时内单个细胞的命运。 他们的分析揭示出当胚胎转变为新的细胞状态和类型时,哪些基因开启或关闭以及何时发生的完整图谱。总之,这些发现代表着在两种重要的模式生物中产生不同的细胞类型的基因“配方”目录,并且为研究发育生物学和疾病提供了前所未有的资源。这三项研究的结果于2018年4月26日同时在线发表在Science期刊上,论文标题分别为“Single-cell mapping of gene expression landscapes and lineage in the zebrafish embryo”、“Single-cell reconstruction of developmental trajectories during zebrafish embryogenesis”和“The dynamics of gene expression in vertebrate embryogenesis at single-cell resolution”。第一篇论文的通信作者为哈佛医学院的Sean G. Megason和Allon M. Klein。第二篇论文的通信作者为哈佛大学的Aviv Regev和Alexander F. Schier。第三篇论文的通信作者为哈佛医学院的Marc W. Kirschner和Allon M. Klein。

发育中的胚胎内的每个细胞都携带有机体的完整基因组。若要胚胎正确地发育,细胞必须在合适的时间里表达必需的基因。

Klein、Kirschner和及其团队开发出一种被称作InDrops的单细胞测序技术,从而能够每次一个细胞地捕获斑马鱼和热带爪蟾胚胎中每个细胞的基因表达数据。他们在24小时内的多个时间点收集来自这两种模式生物的成千上万个细胞的基因表达数据。

当胚胎发育时,为了绘制每个细胞的谱系图谱和确定标记着新的细胞状态和类型的基因表达事件的准确顺序,Klein团队和Kirschner团队开发了新的实验和计算技术,包括TracerSeq,即导入人工DNA条形码来追踪细胞之间的谱系关系。

在Schier领导的一项研究中,Schier团队利用一种被称作Drop-Seq的单细胞测序技术在高时间分辨率下研究斑马鱼胚胎12多个小时。通过与Regev合作,Schier团队利用一种他们称为URD的计算方法重建出胚胎发育中的细胞轨迹。

Schier团队分析了38000多个细胞,并开发了揭示当25种细胞类型发生特化时,它们的基因表达发生变化的细胞“家族树”。通过将这些数据与空间推理相结合,Schier团队还能够重建早期斑马鱼胚胎中的各种细胞类型的空间起源。

在这两种模式生物中,这些研究人员的发现都在很大程度上反映了之前对胚胎发育进展的了解,这一结果凸显了这些新方法的力量。但是这些分析在全面详细地揭示了让细胞从早期的祖细胞状态到更加特化的状态的一系列事件方面是史无前例的。

这些研究人员鉴定出很难检测到的细节,比如罕见的细胞类型和亚型,以及将新的高度特定性的基因表达模式与不同的细胞谱系相关联在一起。在多种情形下,他们发现比之前认为的更早出现的细胞类型。

对努力解决关于人类疾病的问题的科学家们来说,这些数据可能是有启发性的。比如,在再生医学领域,人们几十年来一直致力于将干细胞转化为特定的细胞类型以便替换存在缺陷的细胞、组织或器官。这些新获得的关于一系列促进特定细胞类型出现的基因表达变化的详细信息能够进一步推动这方面的研究工作。(生物谷 Bioon.com)

相关资讯:

1.Scientists reveal the genetic roadmap to building an entire organism from a single cell

2.Studies Show How Cells Differentiate at Life’s Beginning

参考资料:

1.Daniel E. Wagner, Caleb Weinreb, Zach M. Collins et al. Single-cell mapping of gene expression landscapes and lineage in the zebrafish embryo. Science, Published online: 26 Apr 2018, doi:10.1126/science.aar4362

2.Jeffrey A. Farrell, Yiqun Wang, Samantha J. Riesenfeld et al. Single-cell reconstruction of developmental trajectories during zebrafish embryogenesis. Science, Published online: 26 Apr 2018, doi:10.1126/science.aar3131

3.James A. Briggs, Caleb Weinreb, Daniel E. Wagner et al. The dynamics of gene expression in vertebrate embryogenesis at single-cell resolution. Science, Published online: 26 Apr 2018, doi:10.1126/science.aar5780

基因君官网

基因君官网